Salita San Barborino

Angolo via A. Cantore

Targa angolo via A. Cantore

Targa angolo via A. Cantore

Sommità angolo corso F. Magellano/corso O. Scassi

Targa alla sommita della strada

Quartiere antico: Mercato

N° Immatricolazione: 2719 Categoria: 3 Codice informatico della strada n°: 03960

Unità urbanistica: 27 – Belvedere CAP: 16149 Parrocchia: Cristo Re

Struttura

Erta salita lunga poco più di cento metri che da via A. Cantore sale a corso O. Scassi. Solo pedonale nella prima metà dal basso a causa della presenza di una ripida scalinata di 93 scalini, costruita a causa del taglio di via ACantore. Diventa doppio senso veicolare nella metà alta.

E’ servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

Da cartografia del Vinzoni, 1757. In marrone, villa Doria-Franzoniane; in giallo, corso O. Scassi con ingresso Ospedale (già Lago inferiore di Villa Imperiale).

Immagine dal Pagano/1961, quando era ancora “vico”.

In rosso via A. Cantore, in giallo corso F. Magellano – O. Scassi, in verde salita SanBarborino (Google Hearth – 2007).

Storia

Se l’abbazia risale al 1200, ovvio anche per la salita risalire a quella data ed anche prima.

Quindi una antichissima crosa del vecchio borgo, che iniziava dall’attuale via N. Daste fiancheggiando a ponente la villa Doria (dal 17 ottobre 1955 questo primo tratto si chiama “via delle Franzoniane”).

Nel tratto in alto il sentiero affiancava Villa Scassi a ponente, forse anticamente, sempre seguendone il muro di cinta, saliva sino a Promontorio.

Nel lug.1798 la municipalità di San Pier d’Arena decise di dividere, in coerenza del nuovo sistema di governo, il borgo in tre quartieri chiamati Eguaglianza, Fratellanza e Libertà, affidati ciascuno ad un Ispettore col fine di mantenere l’ordine pubblico.

Il vico, quindi già ben strutturato allora, divenne confine tra gli ultimi due quartieri, cioè tra la zona di levante e quella centrale.

Nel 1857 è citato come “vicolo” nel regio decreto che approva la nomenclatura delle vie cittadine.

Nel 1910, non esistendo ancora via A. Cantore, partiva dalla strada Centrale (oggi via N. Daste), pertanto viene descritto come “vico”, “da via Sant’Antonio verso la collina” con civici fino a 6 e 7; in alto, come vico Barborino (senza il “San”), “da via Sant’Antonio al giardino pubblico“.

La “Quota 40” (dapprima detta via Roma, poi corso F. Magellano – corso O. Scassi ) tagliò la parte in alto della via e l’ospedale distrusse la parte ancora più sopra inglobandola.

Panoramica dell’abbazia e di Villa Centurione-Pallavicino-Pittaluga da Palazzo della Fortezza negli anni ’20

Abbazia

Nel 1923 circa G. C. De Landolina, enfatico scrittore delle bellezze locali, scrive che il nome proviene “da un vecchio castello che sorgeva in quel luogo prominente, su’ cu’ avanzi si eressero abitazioni”.

Penso che l’informazione del castello non sia corretta non essendo citato da nessuna parte un maniero, neanche in tempi precedenti l’abbazia e la villa.

Nel 1927 era ancora vico San Barborino e di 6° categoria.

Nel 1930 la salita fu tagliata anche presso l’estremità inferiore, dalla nascente via A.Cantore, falsando così il vero punto di origine. Al primo tratto fu dato il nome di via delle Franzoniane; è ovviamente scomparso il tratto corrispondente alla grande arteria, comportando una correzione altimetrica tramite ripida scalinata che prima non c’era e che ora inizia la stradina vera e propria. Nella foto panoramica sotto, il vico scorreva sotto gli alberi neri sullo sfondo a sinistra ed a ponente della proprietà delle suore Franzoniane.

Nel 1933, era ancora di 6.a categoria.

Dai giardini di Villa Scassi, foto del 1934.

Dall’ 11 maggio 1993 da “vico” è divenuto “salita” per delibera del Consiglio Comunale.

Attuale tratto intermedio in salita dopo la scalinata.

Tratto finale della salita.

La chiesa

È accertato che nell’anno 1198 ( o 1196) il proprietario del terreno, un laico tal Bachignone Borbonoso, donò all’arcivescovo Bonifazio ed al capitolo di san Lorenzo la sua terra in San Pietro d’Arena (Remondini dice “presso il Faro, luogo detto Coscia”; non appare corretta la localizzazione, anche se a quei tempi non si poteva certo fare attenzione a questi particolari, specie se lontani dalla città) col fine di erigerci una chiesa. Il presule, con il consiglio e l’assenso del capitolo, cedette il terreno al preposto di Mortara: di persona (affiancato da due confratelli, dei quali uno era priore in San Teodoro) questi ricevette la donazione ( specificando i diritti parrocchiali; che il futuro rettore si presenterà all’arcivescovo e capitolo; che verserà un censo annuo di due massamutini, uno per l’arcivescovo ed uno per il capitolo, da corrispondere alla festa di san Lorenzo).

L’edificio risulta già edificato entro il 1205, in quanto a quella data appare citato in un compromesso ecclesiastico. Porta la data 12 dicembre 1205 un documento attestante che delegati dal papa Innocenzo III, il vescovo di Savona ed gli abati di Rivalta e di Santo Stefano, sono nominati giudici e pronunciano una sentenza in una “lite” sorta tra l’Arcivescovo di Genova contro il prevosto di Mortara chiamato Palmerio, il quale rappresentava sette chiese, tutte dell’ordine di Mortara, tra le quali la nostra (oltre Santa Maria del Priano di Sestri Ponente, Santa Maria di Granarolo, Santa Maria del Monte, Santa Maria di Albaro, San Giovanni di Paverano e San Teodoro).

Col titolo di Abbazia, fu patrocinata fin dai primi anni dalla famiglia Grimaldi-Cebà. Fu affidata al monaco Palmiro della congregazione Mortariense o Canonici Regolari di Santa Croce di Mortara ( località in provincia di Pavia, ove fu costruita nel 1080 una abbazia con attiguo monastero e da cui si sparsero i numerosi frati accoliti, chiamati appunto mortariensi. Un alto numero di essi si riversò in Liguria gestendo molte chiese e priorati).

La chiesa (ottava nel genovesato, come successione di fondazione, in quel periodo che alle porte della città fu tutto un fiorire di chiese nuove, per lo più volute da privati ed appoggiate a congregazioni organizzate) fu dedicata a San Giovanni Evangelista e definita ‘di Borbonoso’ o di ‘Borbonino’; fu soggetta al monastero di San Teodoro (creatosi per primo il 20 luglio 1100 quando a Fassolo due preti officianti, per cui poi saranno chiamati “canonici regolari” assunsero direttamente i diritti sulla chiesa e sul suo patrimonio, liberi di scegliersi i chierici: non un monastero, ma una regolare canonica retta da una comunità di sacerdoti, diaconi e laici, non collegati ad una congregazione, che dovranno coabitare e vivere comunitariamente, senza personali proprietà. Si instaura un sistema di vita, basato sulla celebrazione della liturgia: preghiere, penitenza con digiuni, veglie ed opere di carità, stretta osservanza dello stile canonico che, per loro applicati e per tutti coloro che l’appoggiano, sarà fonte di alti meriti davanti a Dio); essendo posta in un punto chiave della viabilità del ponente e della marina locale, ebbe anche l’intento di essere stazione di ricovero od ospedale, unendo il centro di culto ad un’opera assistenziale, in reciproca interazione (l’attività assistenziale fu una eredità delle Crociate. L’iniziale sentimento religioso che promosse le spedizioni, si trasformò nei più in sete di ricchezza e di arricchimento a scapito della fede e di scambi culturali tra occidente ed oriente. Del poco assorbito, quello che più d’altro influenzò le abitudini dei crociati, fu l’assistenza che gli arabi fornivano ai pellegrini ed ammalati; l’idea fu adottata e tradotta in pratica dai monaci che tornavano dalla Terrasanta. Alcuni di essi ebbero a formare corpi militari così specializzati, da creare ordini cavallereschi specifici. E di questi ultimi, in Europa, alcuni – come i Templari – divennero vere e proprie potenze economiche, al punto che appena due secoli dopo tutti furono soggetti a scioglimento forzato ed anche violento. Unico a sopravvivere fu l’Ordine degli Ospitalieri, che non si era trasferito in Europa; agli inizi del 1300 si insediarono dapprima a Rodi e successivamente nel 1522 a Malta, assumendo il nome di Cavalieri di Malta, e poi ancora ma ormai nel 1834 a Roma).

La chiesa

La chiesa, viene citata numerose volte in documenti :

– Nel 1205 l’Arcivescovo genovese Ottone pretese dalle varie chiese mortariensi rappresentate dal priore

Palmerio (San Giovanni di Paverano, Santa Maria del Monte, Santa Maria di Albaro, San Teodoro, Santa Maria a Granarolo, San Giovanni di Borbonoso e Santa Maria del Priano di Sestri Ponente) che concorressero con collette per la Sede Apostolica e per la Sede genovese: poiché i mortariensi rifiutarono, papa Innocenzo III delegò il vescovo di Savona Pietro e gli abati Giacomo di Rivalta e Guidone di santo Stefano a far fare un compromesso: fu deciso dal Patriarca di Antiochia (il nome è illeggibile: in alcuni testi è riconosciuto in Pietro, in altro Alberto) il 12 dicembre, in Sant’Alberto, che concorressero con quattro lire ogni cento di reddito (centum solidos ianuensis monete), nonché concorressero con doni da farsi ogni anno all’arcivescovo ed al pontefice.

Tale ingiunzione di pagamento fu riconfermata il 4 gennaio 1304, e quest’ultima è conservata nell’archivio capitolare di san Lorenzo.

-Un legato a favore della nuova chiesa, donato da Simonina Doria, è datato 26 genn.1212, e dice “ecclesiae sancti Johannis sancti Petri de Arena quam Borbonosus fecit fieri” (Cipollina egualmente riporta “fra gli altri legati…, a S.Gio: di San Pier d’Arena fatto fare dal Borbonoso soldi 10, …quas mihi ordinavit archiepiscopus per penitentiam quod eis preberem. Fatto a Genova nella casa di Oberto Doria. Testimoni Pietro Doria e Nicoloso Doria il giovine”).

– Nel 1228 quando il prete Bernardo, ministro (o ministrarj, come erano chiamati i preposti agli Ospizi) di questo chiesa, si rese tributario di una misura di vino all’abbazia di san Siro.

– Nel 1344 una lunga questione tra i Cibo ed il priore frate Pietro di Lonato, fa citare la chiesa in un atto del 23 gennai.

– Nel 1383 il 28 luglio, in una serie di priori, viene citato “frater Otinus de Montebello prior ecclesie sancti Johannis de borbonoso”. Ed il 12 dicembre, il priore – e i Canonici di Mortara – assolvono in perpetuo i loro monasteri dalle prestazioni che erano dovute (non viene specificato quali).

– Nel 1387 è nuovamente citata veruna tassa straordinaria imposta dal papa Urbano VI per suo beneficio ed a conguaglio di spese sostenute in guerre e scismi: l’arcivescovo stabilì una quota di 2 libre, risultando assai povera.

– Nel 1419 la chiesa divenne “commenda” (Commenda può avere due significati derivando dal latino accomendacio: uno “affidamento”; l’altro “contratto”, quest’ultimo un sistema medievale di gestione economica per cui un sacerdote poteva utilizzare degli investimenti o lasciti senza dover pagare gli interessi alla Chiesa madre né essere tacciato di fare il mercante) e nel 1426 fu nominato priore-commendatore frate Giacomo di Valdettaro.

– Il 7 giugno 1421 fra Giacomo di Valdettario, priore di san Borborino, è chiamato davanti all’arcivescovo perché ha tentato di sottrarsi alla sua giurisdizione, dichiarando essere dell’ordine dei mortariensi. Evidentemente non vinse la causa, se

– il 21 luglio 1421 il priore di Santa Maria del Priano a Sestri Ponente, frate Giovanni de Caziis, prevosto di Mortara, per ordine di Galeazzo, prevosto di Mortara, firmò nella chiesa di s.Giovanni di Borbonino (sic) l’incarico di priore a frate Giacomo Cattaneo.

– In un altro atto notarile invece, compare che in data 28 luglio 1423, priore è fra Giacomo Valdettaro

– Sono decenni in cui sta avvenendo una lenta, laboriosa e sentita trasformazione delle congregazioni religiose: i mortariensi, assottigliati di numero dopo secoli di operosissima esistenza, riprendono un certo vigore con la riforma lateranense, ma evidentemente accusano lo stillicidio numerico quando il 12 marzo 1444 appare nominato Antonio Moltedo canonico della Cattedrale e di N.S.delle Vigne: ciò significa che i monaci suddetti ebbero governo sino a quella data dopo la quale furono poi sostituiti con altri Canonici.

– Un marmo, datato 1463, posto nel museo della Cella, si presume faccia riferimento a questo servizio ospedaliero: rappresenta due uomini in preghiera, vestiti di cappa (caratteristica dei ministrarji ovvero i preposti agli ospizi ospedalieri, che a quella data non esisteva alla Cella, ma si nella chiesa vicino: possibilità che sia stata trasferita in basso prima ancora della segnalazione dell’Alizeri del 1875).

Su esso sta scritto in caratteri gotici “ + Raphael de Coronato Lichinus de Canali ministrarii: MCCCCLXIII” ( Raffaele da Coronata e da Lucchino da Canali)

– Sempre l’Alizeri accenna all’esistenza di un annesso ospedale, che per volere di papa Sisto IV fu incorporato poi nel 1471 a quello di Pammatone assieme a quelli di Rivarolo e Morigallo (46.IV.50; 11.662); ma nel libro degli ospedali medievali non appare essere mai esistito o quanto meno esserci stato, anche se è vero che nel XII secolo si moltiplicarono gli ospedali canonicali, e forse viene confuso con quello più efficiente di Capo di Faro.

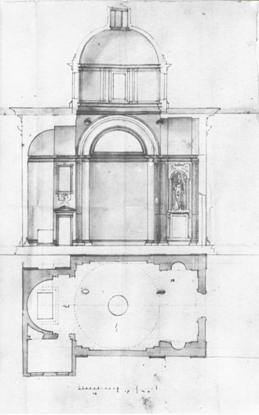

– Nel 1540 il complesso divenne patronato della famiglia Grimaldi-Cebà; questa vent’anni dopo la restaurarono, arricchendola secondo progetto dell’arch. Gio Giacomo Piuma q.Gerolamo e del sacrario in marmo scritto sopra, scolpito cento anni prima. Il notaio Calvi Carpenino Vincenzo stilò l’11 giugno 1561 l’atto per cui il maestro architetto si impegnava con il nobile Paolo Grimaldi Cebà q. Lazzaro di ricostruirgli vicino alla ‘sua casa di villa di San Pier d’Arena’ la chiesa andata ‘diruta’. A conferma, il 13 luglio 1563, papa Pio IV l’abbazia quale gentilizia, con lo jus patronato alla famiglia Grimaldi Cebà (vedi pianta e sezione in n°1912.pag.125 errato chiamarla san GB perché era s.G.Evangelista).

-Nel 1582 mons. Bossio la visitò ed al priore Giacomo Bellono impose di celebrare in ogni festa, di custodire meglio la chiesa avendola trovata sporca e con nidi di colombi; e gli impose una multa di dieci scudi da pagare in suppellettili.

– Nel 1610 il 4 ottobre, Antonio Grimaldi Cebà accettò fosse nominato commendatore dell’abbazia il fratello Ansaldo, ma questi poi, all’atto della rinuncia permise l’11 dicembre di eleggere il sacerdote Stefano Conforto: questi stese un inventario ove dice che era piccola, con un solo altare, l’icona di san Giovanni e le insegne della famiglia Grimaldi; ed il debito annuo di sei soldi da dare al Capitolo di san Lorenzo.

Tra le regole che gestivano il Monte di Pietà di Gavi, c’era una regola statutaria che puniva gli impiegati (‘protettori’) trasgressori, ad una «multa di 4 scudi d’argento, dei quali due da destinarsi in beneficenza all’Ospedale di Promontorio di Genova»: non è dato sapere perché di questa scelta.

– Nel 1638 il 14 luglio, il priore Ottaviano Grimaldi Cebà, cedeva la chiesa a padre Marcello Sanseverino, co-rettore dei Minimi di san Francesco di Paola, per una pensione di lire 50 annue . Ma la cosa durò assai poco se:

– Nel 1644 appare che i Grimaldi erano ancora commendatori della chiesa: in quell’anno morto Ottaviano, fu sostituito da Carlo ( presentato da Dionisio Grimaldi e confermato dall’arcivescovo Stefano Durazzo) ma che morì il 13 marzo dell’anno dopo; fu sostituito da Gio Batta Goffredo, prevosto della chiesa di Diano. 4 anni dopo lo stesso papa Innocenzo X eleggeva il nuovo commendatore in Antonio Grimaldi-Cebà, non ostante fosse ancora fanciullo.

-Il 3 luglio 1677 appaiono succedersi prima il prevosto di san Bartolomeo di Ginestra Gerolamo Milanta e dopo lui, il 22 novembre 1678 Erasmo Stagnaro di Sestri Levante.

-Pare che nel 1649 divenne patronato dei Doria: e tale rimase, aperta al culto, sino alla fine del 1700 quando per motivi di legge del tempo, venne abbandonata e praticamente lasciata all’autodistruzione: nell’elenco datato maggio 1798 (relativo all’inventario dei beni ecclesiastici requisiti dalla Amministrazione Polcevera – municipalità di San Pier d’Arena) la chiesa non vi appare (Tuvo-Storia di SPdA – pag. 49).

L’Alizeri, nel 1875, nella sua guida ne lamenta la scomparsa, ma l’edificio rimase eretto sino agli anni 1960.

Foto degli anni ’20.

Civici

Attualmente i neri vanno da 3 a 9 (mancano 1 e 5) da 2 a 6, mentre i rossi da 11r a 29r (mancano da 1r a 9r) e da 2r a 8r.

Nel 1901 aprivano sulla salita le case:

- 1, 1a, 3, le Monache Franzoniane;

- 4, i Pallavicini;

- 5, Lagorara Carlo;

- 6, era una villa patrimoniale del Municipio.

Nel 1931 si costruì un palazzo nuovo (su cartolina postale, c’è l’indicazione “passare da vico San Baborino per andare all’Ospedale Civile, voltare a sinistra, primo palazzo chiamato Brennero”) quando la strada sotto era ancora via G. Carducci ed essi portavano di essa la numerazione 29 (però già via generale Cantore, 17).

Nel 1940 nel vico si trovano solo civici rossi da 8 a 20 con macellaio, commestibili, calzolaio, fruttivendolo, sala di toeletta e stiratoria.

Nel 1953 fu costruito il civico 6.

Nel 1957 furono demoliti il 2a, 4 e 6, nel 1967 il 7 e nel 1968 il 9.

Al loro posto furono eretti:

- 2, nel 1956;

- 4, 6, nel 1958;

- 7, nel 1968;

- 9, nel 1984

- il 3 nel 1986.

A dimostrazione dei palazzi già eretti e funzionali nel 1961 il Pagano evidenzia l’esistenza di soli civici neri: al civ. 4 dell’Istituto Ligure di orientamento e preparazione all’impiego, nonché il privato ”Istituto ‘Vilfredo Pareto” ove si effettuavano corsi serali di Ragioneria.

Il civico 2 sorge sopraelevato rispetto via A. Cantore perché costruito sul sedime della villa Centurione-Pallavicino-Pittaluga che si ergeva lassù (su Battilana non c’é. Questa famiglia già era proprietaria di molte terre nel borgo: nel 500 possedeva altre e più belle ville come quella attualmente chiamata del Monastero e quella di piazza Montano)

Alla Villa fa riferimento Giulio Pallavicini nel 1584 (visto che sia quella del Monastero che quella di p.za Montano non sono) nel suo libro “Inventione di scriver tutte le cose accadute alli tempi suoi”. Scrive a Giovedì a 13 (dicembre) «E’ gionto di ritorno la Galera mandata in Spagna et ha portato il Signor Pompeo Colonna e il Signor Fabritio de Sanguine, allogiati in Santo Pietro d’Arena in casa del signor Antoniotto Centurione». Il primo dei due si fermò (fu visitato da due ambasciatori (Sinibaldo q.Nicolò e Gio Durazzo q.Giacobo) sino al giorno 17 quando dal Serenissimo Senato ebbe approntata una galea che lo portò sino ai confini, a Lerici. Sempre di Antoniotto ne riparla nel 1585, Giovedì a 26 (settembre) «Monsignor Centurione si dice che habbia intrapreso in far fare la pace fra Giò Gieronimo Doria e fratelli con Antoniotto Centurione e si và tutta via facendo le capitulationi per venir poi all’essecutione del atto»—e Venardì 4 (ottobre) «Aponto hoggi la costione di Giò Gieronimo Doria e fratelli con Antoniotto Centurione si è acomodata, il modo non si sà»

Sicuro, nella carta del Vinzoni del 1757 la costruzione appare molto vicino alla chiesa (rispetto l’erto sentiero l’una era a ponente di esso e, quasi affiancata, lievemente più in basso della chiesa posta a levante) e di proprietà del mag.co Giulio Centurione, eretta non si sa quando, ma sicuramente molto più antica della carta perché di architettura prealessiana (volume rettangolare di notevole dimensione, ad U con le due ali rivolte al monte e svasate alla base per adattamento al terreno molto scosceso ed irregolare; terrazza laterale al piano nobile con sotto un porticato; facciata rivolta al mare; con un bel portale d’ingresso arricchito di un fastigio barocco recante lo stemma della famiglia; a tre piani). L’interno di alcune stanze era decorato con cicli pittorici attribuiti alla scuola del Cambiaso e del Semino (Sulla volta del salone, c’era un affresco dei fratelli Semino intitolato “la battaglia di Sebastopoli”: 40 mq di affresco conservatosi bene malgrado tutto: la Soprintendenza alle Belle Arti diede incarico al prof. Torsigno restauratore di rimuoverlo, riportarlo su tela e riapporlo sul soffitto della Camera di Commercio di Savona, essendo l’unica volta con le stesse caratteristiche del salone d’origine, e quindi adatta a ricevere il dipinto). Il terreno intorno era ampio, affiancato a ponente e parallelo a quello della villa Scassi, da via N. Daste a fin dove quest’ultimo aveva la peschiera (praticamente poco oltre via O.Scassi), con giardino strutturato all’italiana nelle vicinanze della villa, e con fasce coltivate ad orto e frutteti nella parte alta.

La carta del Porro del 1835 evidenzia bene i terreni di proprietà Pallavicini, con l’abbazia (in rosso) ed i laghi di villa Scassi (blu).

Alcune fonti citano i successivi passaggi di proprietà ai Pallavicino (-i) agli inizi del 1900, poi ancora dopo ai Giustiniani-Negrotto-Cambiaso (ai quali venne tagliato il giardino per aprire corso Roma, oggi O.Scassi). A loro volta vendettero sia i rimanenti terreni nella parte alta (per essere invasi dall’edilizia, compresa la nuova chiesa e parte dell’ospedale), che la villa (alla “società Vapori” di Luigi Pittaluga, armatore e demolitore di navi).

Altra fonte, contraria a questi passaggi di proprietà , descrive negli anni di poco antecedenti al 1900 la Villa quale patrimonio del municipio.

Nel 1942 subì gravi danni di scoperchiamento e sventramento dai bombardamenti dell’ultimo conflitto, al punto che giudicata irrecuperabile nel 1956 fu demolita ed ivi eretto il civico 2 per abitazioni (altra fonte dice che la villa era in corrispondenza dei civici 4 e 6).

Al civico 4 vengono ospitati alcuni Istituti (di Orientamento e preparazione all’impiego = corsi per segretari, Professionale Riboli, per impiantisti idraulici sanitari, Valfredo Pareto di scuola media, ragionieri, geometri, periti elettronici, dirigenti comunità).

Civico 4, foto anni ’60.

Altezza civico 4, foto anni ’60.

Al civico 9 la scuola elementare di stato Emilio Salgari. L’appezzamento su cui sorge, a lungo rimase inusato per carenza di fondi.

In una lettera al parroco don Ciclic, datata 16 dicembre 1969 il sindaco Pedullà precisava che “l’area è destinata alla costruzione di un edificio scolastico e come tale è da tempo compresa nell’elenco delle opere pubbliche da realizzare con il finanziamento dello Stato ai sensi della legge 28-7-67 n.641 e proposta per il programma del triennio 1960-71: tuttavia, poiché il finanziamento – per ragioni di priorità – non potrà essere concesso a breve scadenza, l’area suddetta è stata temporaneamente data in concessione (revocabile ad nutum) a privati ad uso stazione di servizio per lavaggio auto.”.

Finalmente iniziata nel 1978 subì un ennesimo ritardo nel 1979 per fallimento dell’impresa appaltatrice.

Iniziò le lezioni nel 1984. Con ampie vetrate da rendere le aule ben illuminate e rese insonorizzate, una bella palestra a piano terra con pallacanestro, una vasta sala mensa all’ultimo panoramico piano, una pista di pattinaggio all’esterno.

L’area dove sorgerà la scuola dedicata a Salgari, foto degli anni ’70.

In fase di erezione, fine anni ’70.

Scuola Salgari finita, primi anni ’80.

Scuola Salgari finita,primi anni ’80.

Area giochi, primi anni ’80.

Intitolazione

Dedicata ad un santo che non esiste. Quello che è altrettanto strano è che la guida-annuario dell’archidiocesi include il nome nell’elenco dei santi.

Oggi è generalmente accettata l’ipotesi che il nome provenga da una storpiatura del cognome stesso dei proprietari dei terreni della collina (tenendo presente che prima dell’800 quasi tutta la popolazione era analfabeta e che tra i pochi letterati, gli amanuensi non sempre scrivevano e trascrivevano in maniera chiaramente leggibile).

Anche a Savona si venera un “Sant’ Adolo”, che fu vescovo; si, il nome Giordano Adolo, ma non Santo e questa attribuzione fu dovuta ad equivoci o forzate interpretazioni d’autori storici.

Esiste nella storia genovese, un tal Guglielmo Barborino che nel 1231 fu inviato dalla Repubblica come castellano e governatore, nel borgo di Capriata (vendutosi a Genova ed a cui aveva giurato fedeltà nella disputa territoriale con Alessandria ), ma il nome di tale famiglia, seppur esistente a Genova, presumo non abbia significato o tutt’al più può aver favorito confusione.

Una leggenda raccolta dal cultore e memoria storica del Gazzettino Sampierdarenese Roncagliolo fa risalire ( da prendere con le pinze!) al nome di un ortolano residente nella parte alta del vicolo, che si chiamava Silvio Barborino: in via Sant’Antonio aveva messo un cartello col proprio nome abbreviato S. Barborino per indicare come arrivare a lui ed alle sue verdure. Appare ovvio sia una presa in giro verso gli storici e la toponomastica in genere.

Ed altrettanto un Borbonino fu nobile genovese che in città combattè contro i Pevere nel 1214.

E nel 1266 un Lanfranco Borbonino era l’ammiraglio genovese la cui famiglia aveva beni in Sampierdarena e Sestri; subì una totale sconfitta nelle acque di Trapani, da parte della flotta veneta (1000 morti, 600 prigionieri, 24 galee trascinate a Venezia). Il riscatto genovese avvenne pochi mesi dopo con la vittoria di Obertino Doria.

Sul Gazzettino Sampierdarenese si scrive, a firma di Michele Caldarera, che “il nome deriva da una antica cappella del Patronato dei Fieschi e gli storici ritengono sia una volgarizzazione di Sant’Antonio abate, al quale nei pressi era dedicato un convento con annessa chiesa: chiesa e convento vennero poi successivamente incorporati in edifici privati, costruiti nell’area un tempo occupata da Villa Centurione, costruita nel XVI secolo” . Non è dato sapere dove siano state raccolte queste informazioni che contrastano con il patronato ed il nome della chiesa riferiti concordemente da altre fonti.

Negli scritti più antichi, risalenti al 1200 è scritto che il proprietario di quelle terre scoscese, sia stato tal Borbonoso Bachignone. Quindi lui il propugnatore e fondatore di una grande chiesa, da erigersi nella parte alta dei suoi terreni. In alcuni documenti la chiesa viene brevemente chiamata san Giovanni di Borbonoso dal nome del suo fondatore: “ecclesia sancti Johannis de Borbonoso” (atto di Guglielmo Cassinense del 21 settembre 1198 “Borbonosus dat et cedit et offert domino Bonefacio archiepiscopo et ecclesie sancti Laurentii fundum ad edificandam ecclesiam in sancto Petro de Arena…in honore beati Johannis evangeliste…(cod A Privilegiorum, fol.74. Archiv.Capitol.Metropolitana)).

Prendiamo atto di quanto sopra che in parte inganna offrendo il presupposto che Borbonoso sia il cognome. In realtà cognome dovrebbe essere Becchignoni (o Bachignone, nobile famiglia che nel 1360 unendosi con gli Scotti, gli Oltremarini ed altre meno potenti formarono l’Albergo dei Centurione. Nel corso degli anni, ben quattro dogi Centurione governarono Genova, tutti del ramo Becchignoni. Ascheri scrive che questi nobili erano qualificati di seconda classe perché non possedevano feudi in Liguria, la loro nobiltà proveniva da cariche coperte nel governo, la loro potenza si manteneva con l’appoggiarsi –da cui furono anche chiamati “Tetti appesi”- a famiglie potenti, di prima classe).

Se poi il nome derivasse da Borgognone, dietro ci sarebbe un ramo locale della potentissima famiglia Balbi (Oberto Balbi, fu padre di Borgognone; quest’ultimo morì in data non conosciuta ma nel 1272 era già scomparso; e quindi potrebbe coincidere; negli atti notarili compaiono in quel secolo parecchi Balbi di San Pier d’Arena: un Giovanni testimone e un Rolando, figlio di Issembardo e nipote di Guglielmo ed Urbano).

È quindi più che possibile che, dalla storpiatura nelle riscritture a mano del giusto nome, si sia perduto quello del vero santo della chiesa, Giovanni Evangelista e sia rimasto quello del donatore, ovviamente assente nella liturgia cattolica.

Bibliografia

– Alizeri F. – Guida illustrativa per la città… – Sambolino – 1875 – pag. 662

– Archivio Storico Comunale

– Ascheri GA. – Notizie storiche delle famiglie… – De Ferrari – 2003 – pag.82

– AA.VV. – Annali di Sestri Ponente – Atti Soc. Ligure Storia Patria – 1904 – pag. 59

– AA.VV. – Le ville del genovesato – Valenti – 1984 – vol. IV – pag. 50

– AA.VV. – Annuario – guida archidiocesi – ediz./94.438 /02.475

– Belgrano L.T. – atti Soc. Ligure Storia Patria – vol. II – parte I – fasc. II – 1871 – pag. 383

– Cipollina G. – Regesti della val Polcevera – Marchese & Campora – 1932 – pag. 238

– De Landolina G.C. – Sampierdarena – Rinascenza – 1922 – pag. 30

– Di Raimondo A. – Il Monte di Pietà di Gavi – Erga – 2011 – pag. 52

– Gazzettino Sampierdarenese: 9/77.3 + 9/79.1 + 8/84.5 + 6/85.12 + 2/86.12 + 9/87.18 + 1/90.6 + 5/93.12

– Genova – bollettino municipale -4/1928 – pag. 215 foto del complesso abbaziale e villa

– Grillo F. – Origine storica delle località… – Calasanzio – 1964 – pag. 185

– Lamponi M. – Sampierdarena – Libro Più – 2002 – pag. 204

– Levati P.L. – Dogi Biennali – Marchese & Campora – 1930 – vol. I – pag. 405

– Marchesani & Sperati – Ospedali genovesi… – Soc. Ligure Storia Patria – vol. XCV- fasc. I

– Molteni F. – Liguri di Dio – Daner Vallecchi – 1995 – pag. 47

– Novella P. – Le strade di Genova – manoscritto bibl. Berio – 1900 – pag. 18,20,25

– Pagano/33.571.579 – /1961 – pag. 76 – tav. 103

– Poleggi E. & C. – Atlante di Genova – Marsilio – 1995 – tav. 35

– Puncuh D. – Il cammino della Chiesa genovese – Q. Franzoniani – 1999 – pag. 200

– Ravecca P.R. – Dal golfo di Priano a… – Grafica LP – 1983 – pag 43,50

– Remondini A. & M. – Parrocchie… – vol. 11 – pag. 57, 280

– Rossi S. – Gli Agostiniani a Genova… – Q. Franzoniani – n°14 – pag. 27, 60

– Stradario del Comune di Genova – 1953 – pag. 17

– Tuvo & Campagnol -Storia di Sampierdarena – D’Amore – 1975 – pag. 49, 151, 152

– Non citato da Enciclopedia Motta + Enciclopedia Sonzogno